TablePlusで思考を止めない——快適DBクライアントの使い方解説

DBクライアントの操作中、思考が中断される瞬間ってありませんか?たとえばこんな感じ。

- カラム数が多くて、 横スクロールを繰り返しながら データを探す

- 外部キー先のデータを確認のために テーブルを行ったり来たり

- DBエンジンごとに違うツールを使って コンテキストスイッチ が発生

できるだけ思考のスピードで操作したいのに……!

本記事では、こういう小さなストレスを解消してくれるGUIのDBクライアント TablePlus を解説します。

※ショートカットはmacOS前提で書きますが、他のOSでも右クリックメニューなどからキーの割り当てを確認できます。

## TablePlusとは

TablePlusは、複数のDBエンジンに対応しているGUIのDBクライアントです。

基本無料です。有料版との違いは「開けるタブの数」などですが、無料でも十分に使えます。

### 対応DBエンジン

2025年10月7日時点で次のDBエンジンに対応しています。

- PostgreSQL

- MySQL

- MariaDB

- SQLite

- Microsoft SQL Server

- Amazon Redshift

- Oracle(macOSのみ)

- CockroachDB

- Snowflake(macOSとWindows)

- Cassandra

- Redis

- Vertica

- MongoDB(ベータ版)

これらが 同じUIで操作できる のがめっちゃ楽です。

MongoDB対応はベータ版となっていますが、筆者が実務で使っている範囲だと問題なく使えています(細かい違いは後述)。

### 対応OS

- macOS

- Windows

- Linux

iOS版もあるらしいですがおそらく操作感が違うのでこの記事の対象外とします。

## メリットというか推しポイント

推しポイントを1つずつ挙げていきます。

### ブラウザみたいなタブと分割ビュー

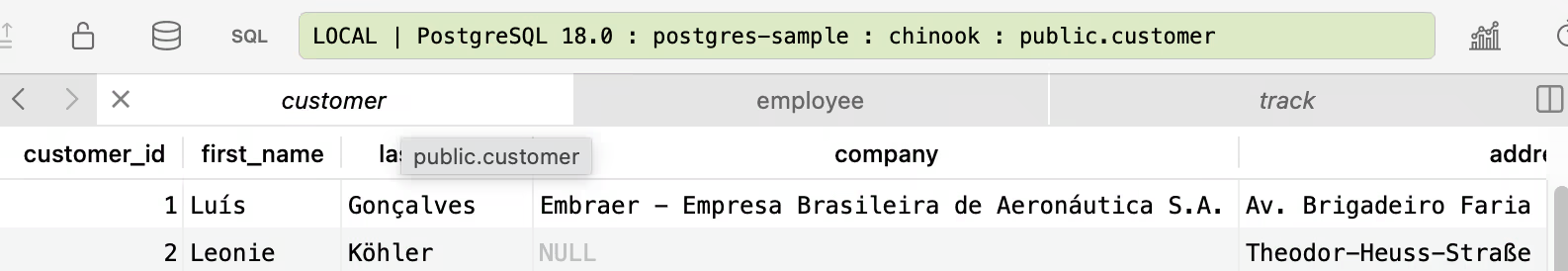

DBの中身を見る時は複数のテーブルを行ったり来たりします。TablePlusだとタブビューなので行き来しやすいです。

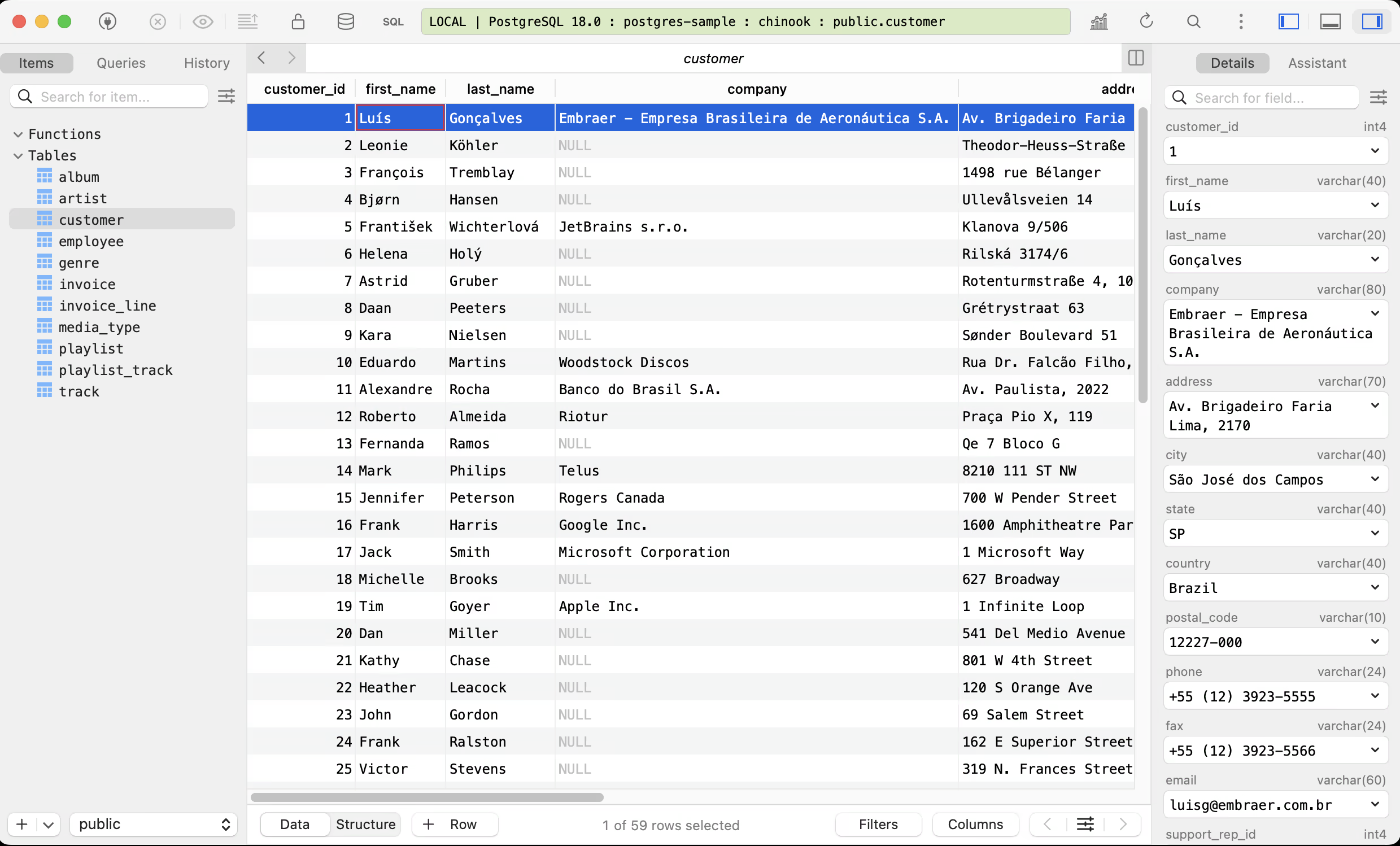

上記の画像の例ではcustomer・employee・trackの3つのテーブルを開いています。

※無料だと開けるタブの数は2つまでです。有料版だと制限無しです。

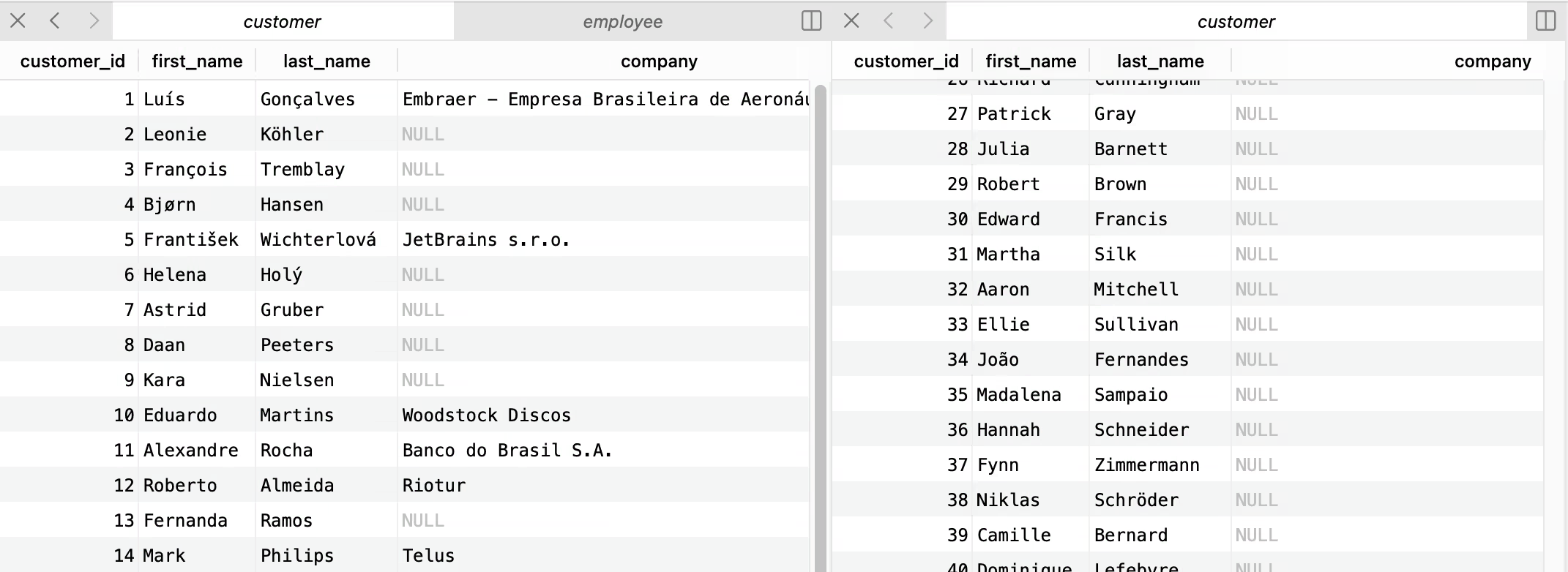

分割ビューにも対応してます。

### 今見ている行が分かりやすい

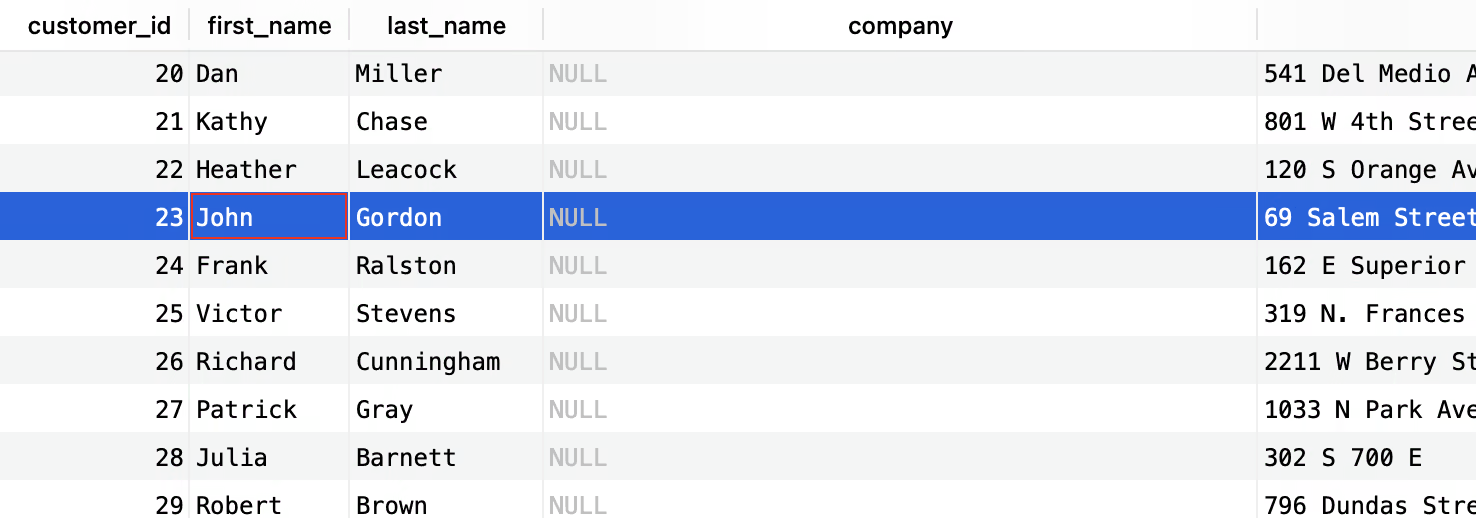

TablePlusは今見ている行が分かりやすいです。

行の背景色が交互だったり、カーソル行全体がハイライトされています。

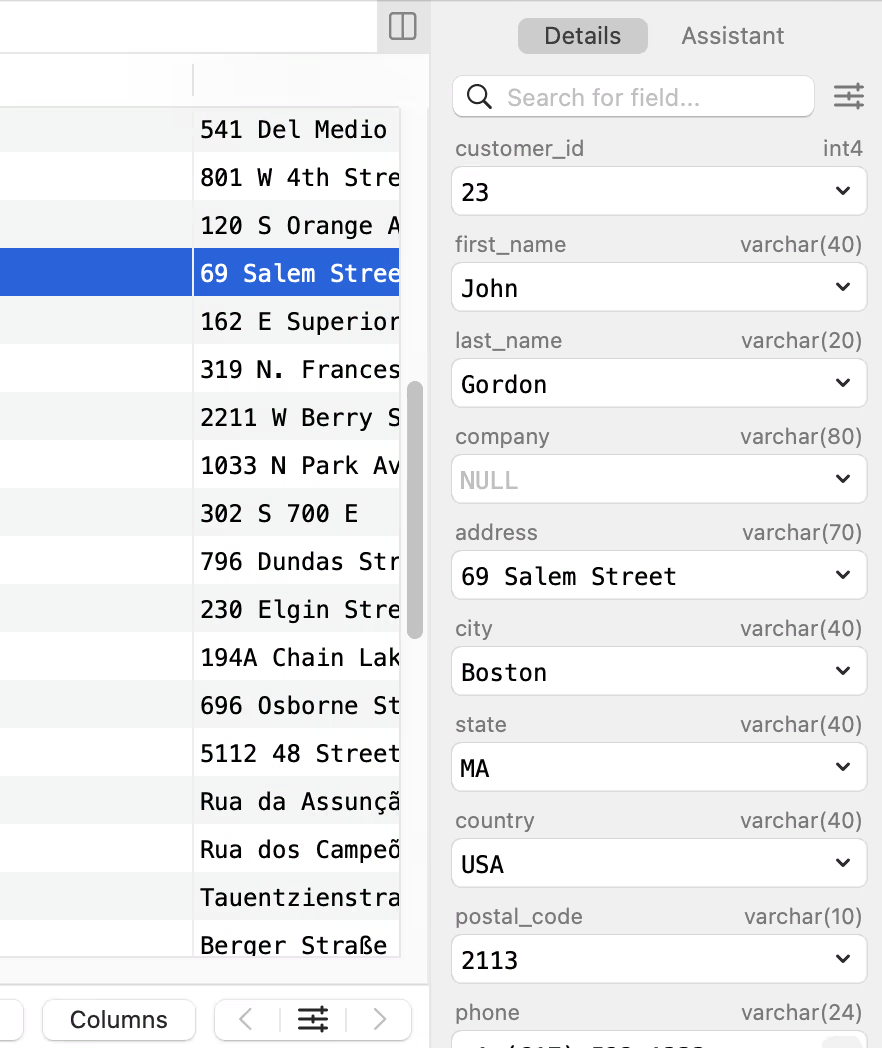

### サイドバーで詳細表示

カラム数が多かったりテキストが長いと頻繁に横スクロールが発生します。TablePlusだと サイドバーに1レコードの詳細を表示 してくれるので、横スクロールする機会が減って便利です。

もちろんこのサイドバーの中でも編集できます。

### Quick Lookで外部キーや長い文字を即確認

外部キーの値の確認だけのために わざわざタブを開くのは面倒 かもしれません。そんなときはQuick Look機能を使えば ポップアップで確認 できます。

見たいセルをクリックし、⌘+Enterまたは右クリックのQuick Look Editorで開けます。

長い文字列を見るとき・編集するときにも便利です。

「やっぱり新しいタブで外部キーのテーブルを見たい」となったら、そのセルの矢印をダブルクリックして開きます。

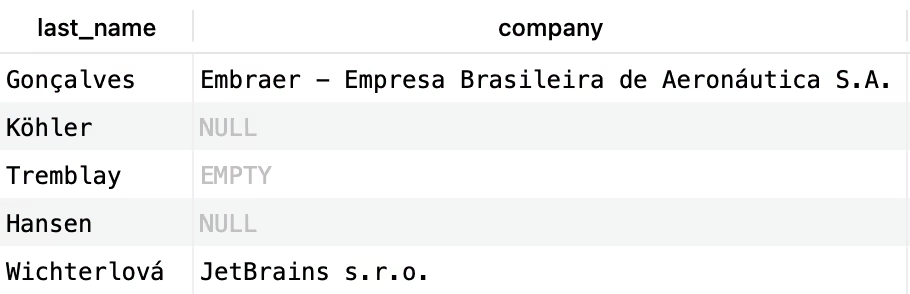

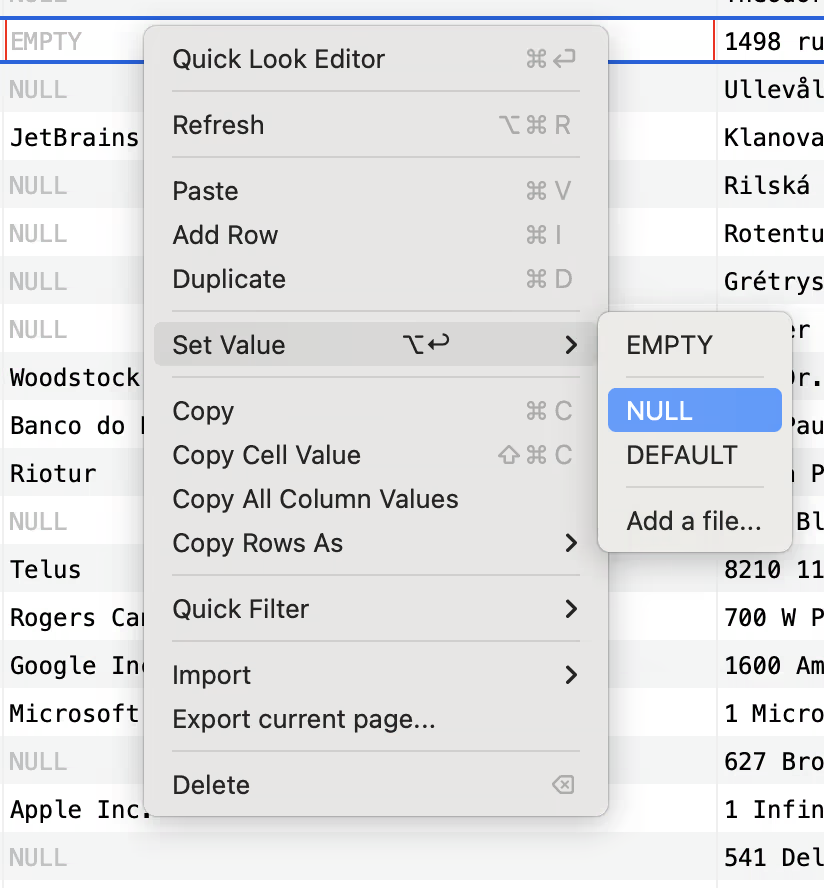

### NULL・EMPTY・文字列の区別が明確

NULL・EMPTYが区別しやすい見た目になってます。

あとからNULLなどにするときは右クリックからできます。

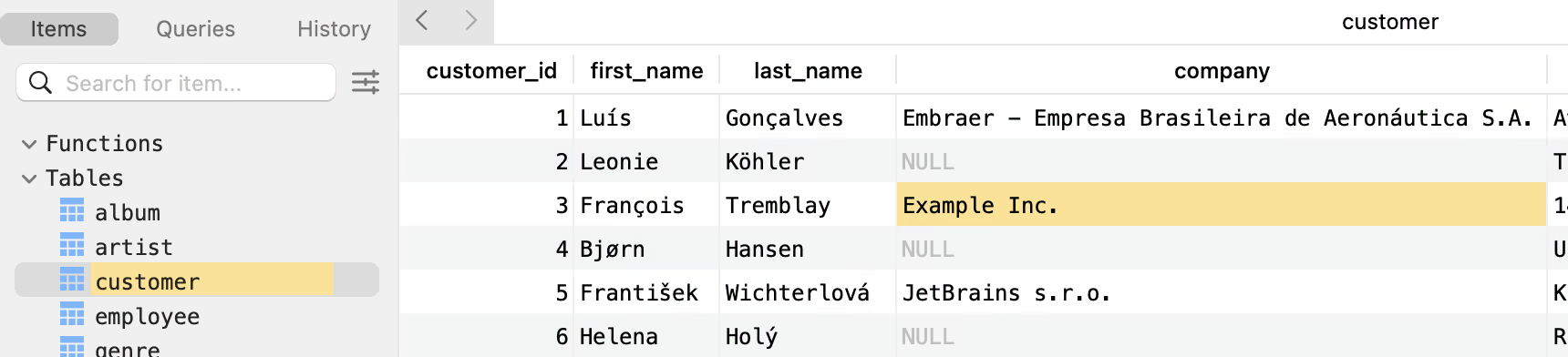

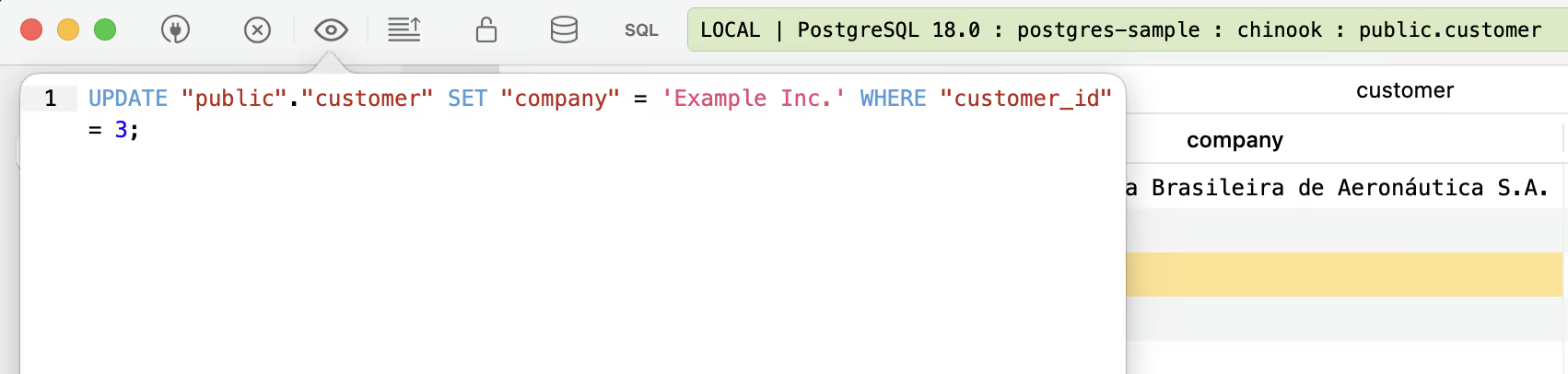

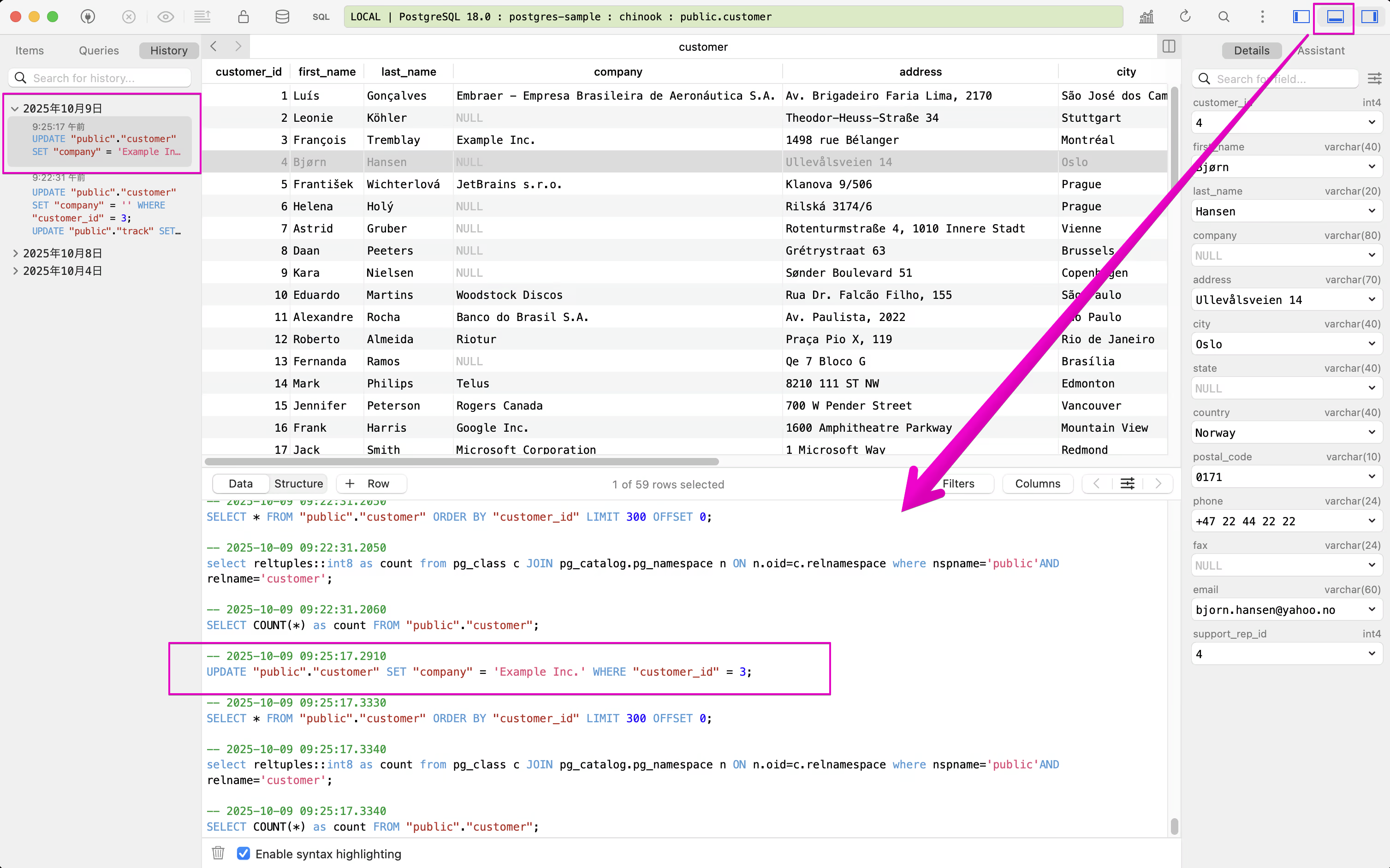

## 操作がSQL文として記録される

データ編集も安心感のある挙動になっています。

まず、編集するといきなり反映ではなく 背景色が変わって確認状態 になります。どの部分を変更するのか一目瞭然です。

やっぱり戻したいなとなったらテキスト編集のように⌘+zを入力すれば戻っていきます。

ツールバーの目のアイコンから、その編集内容をSQLとしてプレビューできます。

⌘+sを押せばDBに反映され、実行されたSQL文のログが残ります。左のサイドバー「History」と下のサイドバーの操作ログから確認できます。

## インストール

TablePlusの公式ホームページのダウンロードボタンからダウンロードし、インストーラーを実行するだけです。

### 有料版を使うなら

「無料版・有料版の細かい違い」「有料版の支払い・導入方法」は別の記事に書きました。

## 使い方

前述までにもいくつか使い方を挙げましたが、まだ紹介していない部分もあるので解説します。

ここでは別の記事に書いた「サンプルデータ入りのPostgreSQLのコンテナ」を例にします。

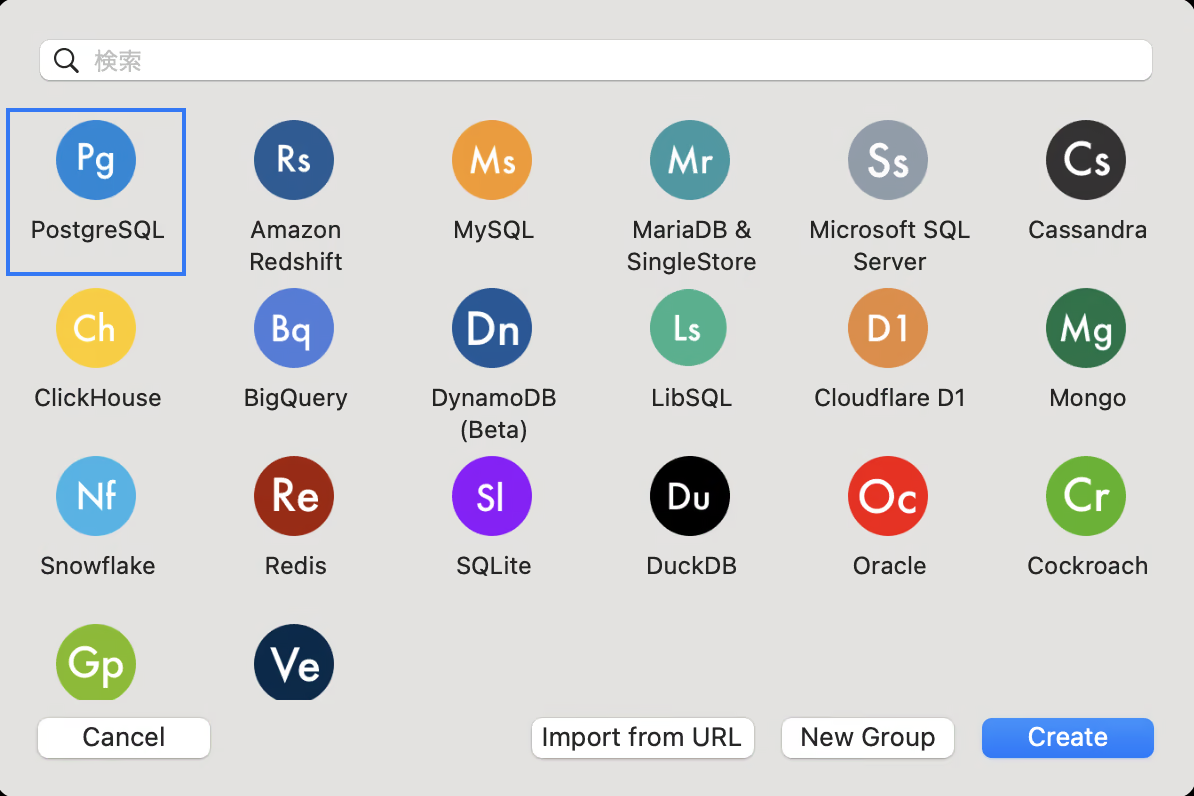

### DBを登録

まずはどのDBエンジンか選んでCreateをクリックします。

ちなみにImport from URLでURLから接続情報を設定できます。

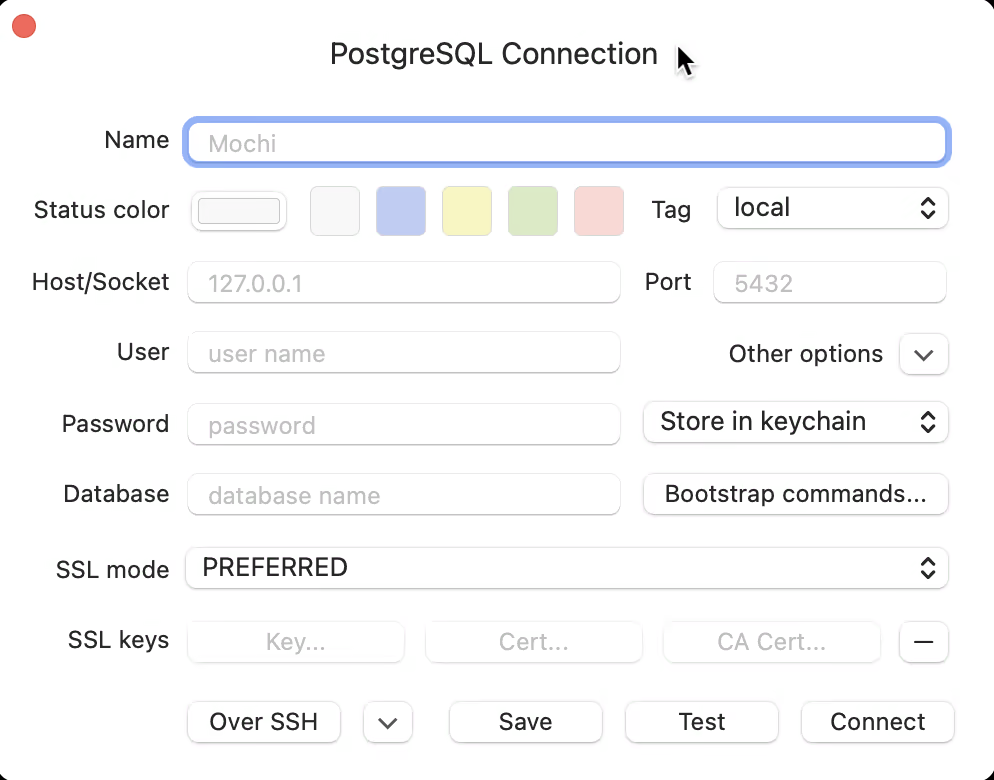

接続情報を入力します。Tagでlocal・staging・productionなどを指定するのがオススメです。

Testでエラーが出なければConnectで接続しましょう。

#### クイックジャンプで移動

⌘+pでクイックジャンプが開きます。ここで別のテーブルやDBを検索して移動できます。

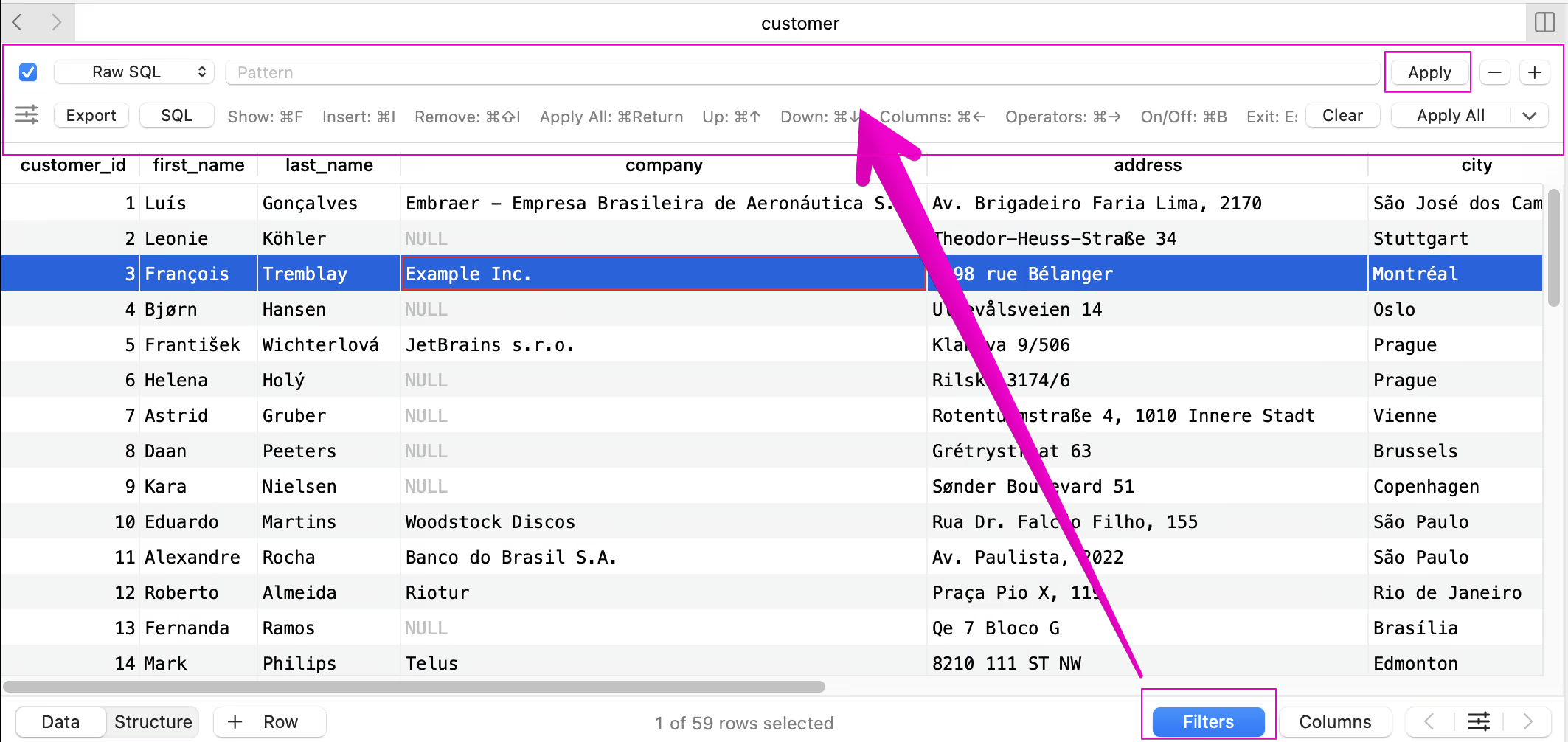

### フィルター

画面下部のFiltersをクリックすると、フィルターを指定できます。

### 新しいデータを入れる

新しいデータは画面下部のRowボタンから作成できます。

TablePlusではなくAPIなどで普通にDB更新した場合、画面左上のリロードボタンまたは⌘+rで再読み込みすると反映されます。

### データを削除

データ削除は右クリックメニューにあります。

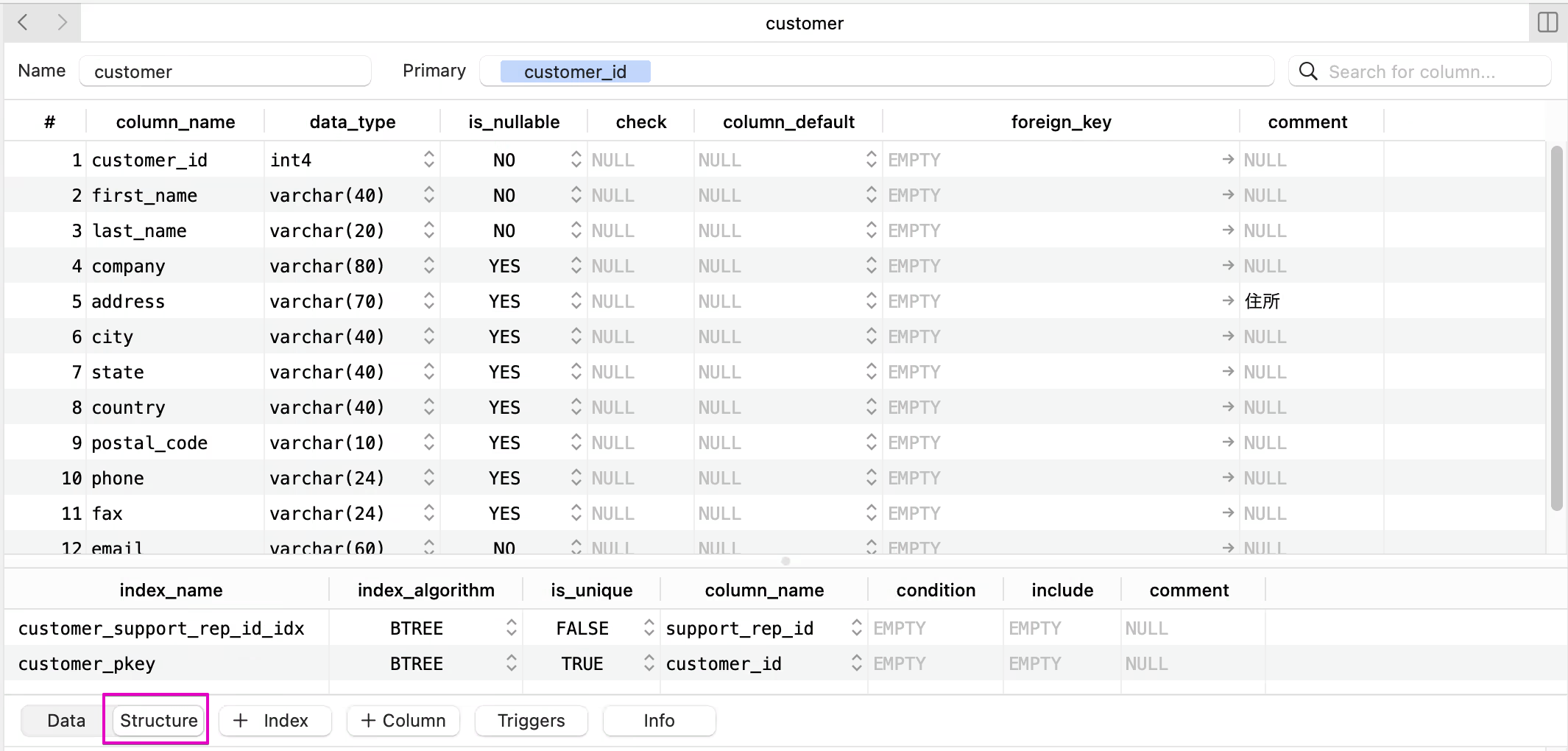

### データ構造を見る

テーブル構造を確認したい時は画面下部でStructreに変更します。

画面下部のInfoボタンからそのテーブルを作るときのSQLも確認できます。

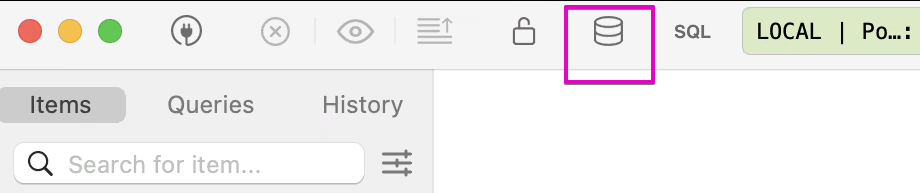

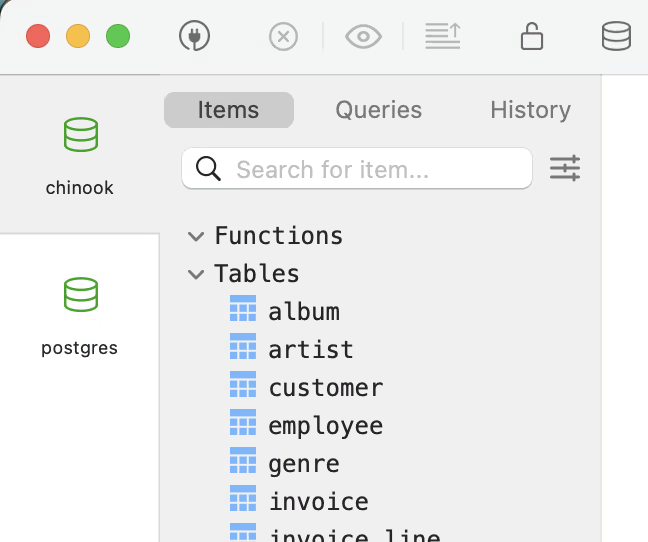

### 他のDBを開く

同じ接続先の他のDBを見るなら、「いかにもDBです」みたいな円柱アイコンをクリックして選択できます。

あるいはメニューのConnection > Open a Databaseからも開けます。

複数のDBを開くと画面左で切り替えられます。

## その他

その他にimport・exportやAIチャットなどいろんな機能がありますが、とりあえず最低限はこれで使えるでしょう。

## トラブルシューティングとFAQ

随時追記します。

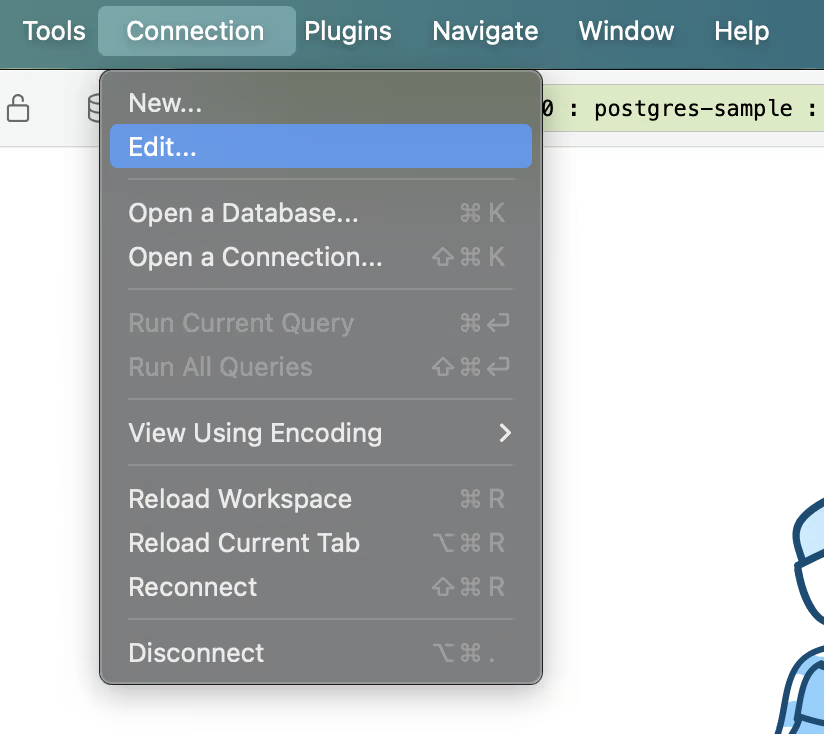

### あとから接続情報を編集したくなった

あとから接続情報を編集したくなったら、メニューのConnection > Editから編集しましょう。

他の接続先を選ぶ時はConnection > Open a Connectionです。

### MongoDBだとどんな違いがある?

MongoDBだとStructure(データ構造見るやつ)は使えません。MongoDBだとスキーマがガチガチじゃないからかも?

実務で使っていて困るようなことは今のところないです。

### CSVも同じ操作感で見たい

CSVも同じようにフィルター操作できるソフトTableToolがあります。TablePlusと同じチームが開発しているようです。

TablePlusと比較すると画面がかなりシンプルで本当にCSVに特化してます(TSVとかは使えません)。

以上、TablePlusのメリットや使い方の解説でした。

こんだけ書いておいてアレですが、使い方はそんなに説明するまでもなくかなり直感的に使えるのでオススメです。